Post

Entries

熊本の妖怪

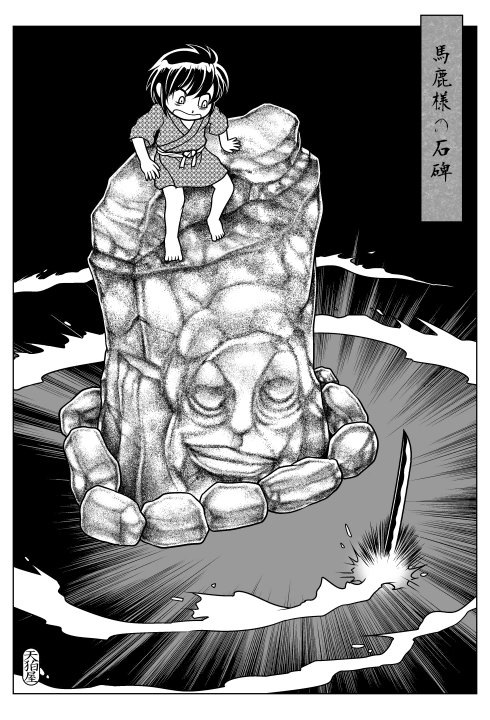

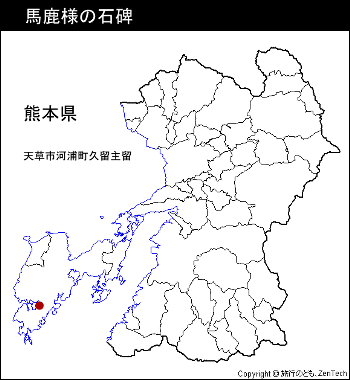

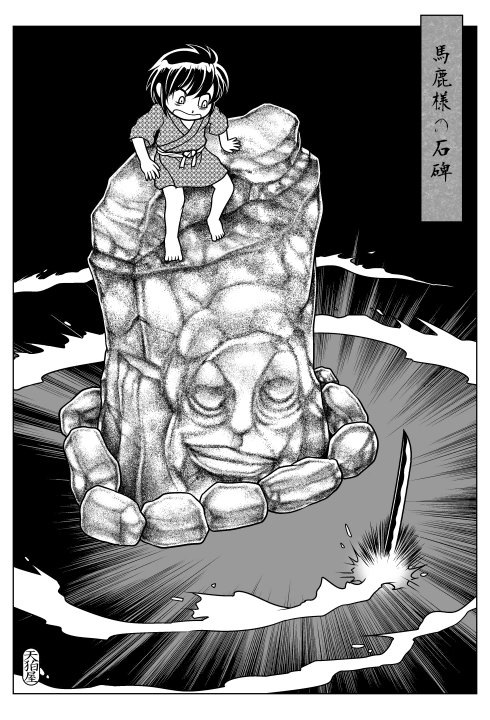

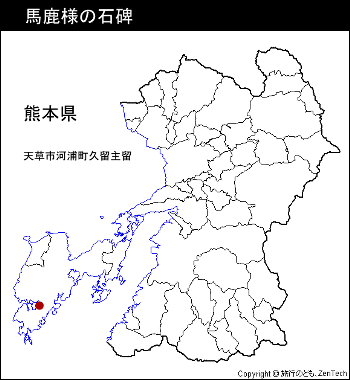

馬鹿様の石碑【ばかさまのせきひ】:主留浦浜の馬鹿様を祀ってある石碑に登ると、土の中から刀が出る。馬鹿様は主留の先祖だという。(濱田隆一『民俗学』二巻七号「肥後天草郡一丁目田村採訪録」)

http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiCard/226...

内容から察するに、熊本県天草市河浦町久留主留にいかにも子供が登りたくなるような形状をした石碑があって、落ちたり石碑が倒れたりすると危険だから大人が子供を脅しつけた昔々の言葉が残ったのでしょうね。でも、先祖を祭ってるのに「馬鹿様」て酷いな。祀ってるのに敬ってないし。天草地方の方言に「はかじゅん(墓順)」という言葉があり、「年齢順の座席・上座・上位座席」を意味するそうです。実際は「馬鹿様」じゃなくて、ご先祖様的な意味合いで「墓様」と呼んでたんじゃないのかなー。

検索では「馬鹿様の石碑」そのものの所在はわかりませんでしたが、熊本県天草市河浦留主留を探してみると、案外それっぽい石碑が残ってるかも。

馬鹿様の石碑【ばかさまのせきひ】:主留浦浜の馬鹿様を祀ってある石碑に登ると、土の中から刀が出る。馬鹿様は主留の先祖だという。(濱田隆一『民俗学』二巻七号「肥後天草郡一丁目田村採訪録」)

http://www.nichibun.ac.jp/YoukaiCard/226...

内容から察するに、熊本県天草市河浦町久留主留にいかにも子供が登りたくなるような形状をした石碑があって、落ちたり石碑が倒れたりすると危険だから大人が子供を脅しつけた昔々の言葉が残ったのでしょうね。でも、先祖を祭ってるのに「馬鹿様」て酷いな。祀ってるのに敬ってないし。天草地方の方言に「はかじゅん(墓順)」という言葉があり、「年齢順の座席・上座・上位座席」を意味するそうです。実際は「馬鹿様」じゃなくて、ご先祖様的な意味合いで「墓様」と呼んでたんじゃないのかなー。

検索では「馬鹿様の石碑」そのものの所在はわかりませんでしたが、熊本県天草市河浦留主留を探してみると、案外それっぽい石碑が残ってるかも。

熊本の妖怪

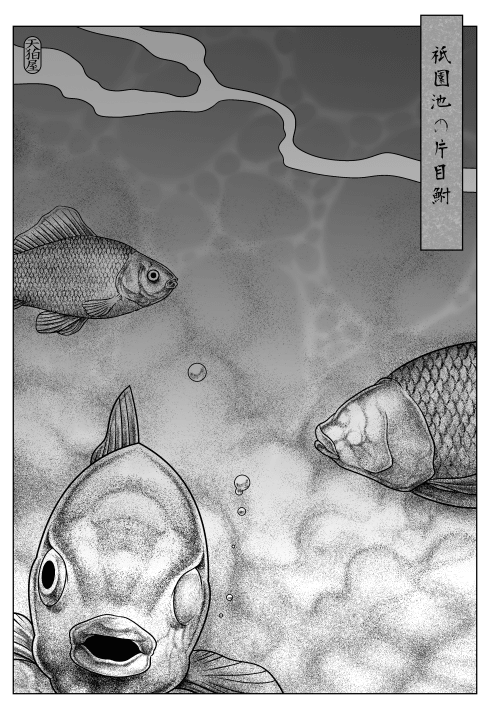

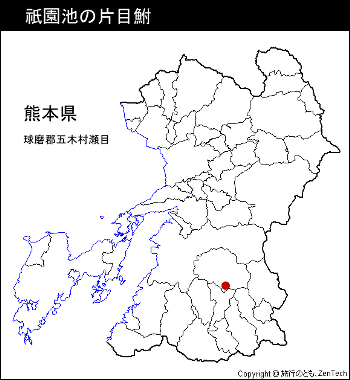

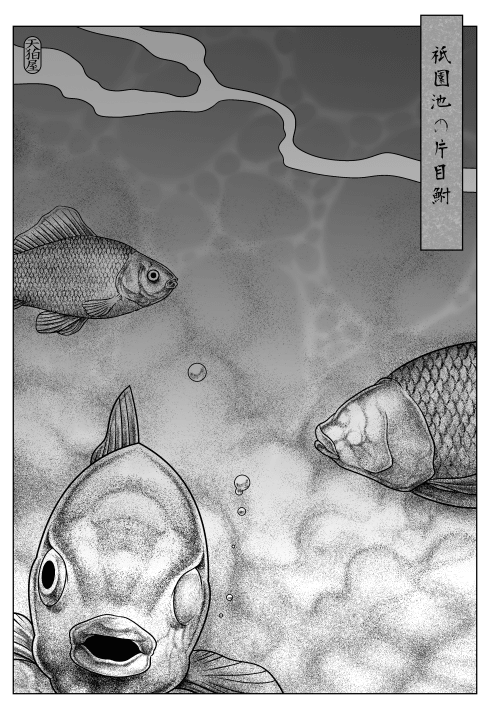

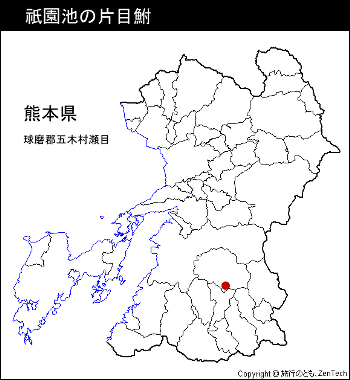

祇園池の片目鮒【ぎおんいけのかためふな】:祇園池には片目の魚がいる。これは鮒であるが、なぜ、そのような片目の魚がいるのかわからない。いつか若い者が祇園池の魚をとったら、数ヶ月してから死んだという話がある。また、祇園さんが稲穂で眼をついたので、旧6月15日には田に入らないという伝承もある。(五木村民俗調査団編『五木の民俗』)

同じ祇園池にはクズと呼ばれる大きな亀も住んでおり、この池から約900メートル難れた祇園社(八坂神社)の間を毎年のように行き来している姿が目撃されていたそうです。こっちのクズはそのうちに描く予定。

ちなみにこの祇園池ですが、工事で川の流れが変わったり大水があったりで現在では水没して無くなっているそうです。

祇園池の片目鮒【ぎおんいけのかためふな】:祇園池には片目の魚がいる。これは鮒であるが、なぜ、そのような片目の魚がいるのかわからない。いつか若い者が祇園池の魚をとったら、数ヶ月してから死んだという話がある。また、祇園さんが稲穂で眼をついたので、旧6月15日には田に入らないという伝承もある。(五木村民俗調査団編『五木の民俗』)

同じ祇園池にはクズと呼ばれる大きな亀も住んでおり、この池から約900メートル難れた祇園社(八坂神社)の間を毎年のように行き来している姿が目撃されていたそうです。こっちのクズはそのうちに描く予定。

ちなみにこの祇園池ですが、工事で川の流れが変わったり大水があったりで現在では水没して無くなっているそうです。

熊本の妖怪

竹迫城の奥方【たかばじょうのおくがた】:竹迫城(たかばじょう)の殿様の奥方は薩摩の島津さんのお姫様で、それはそれは美人だったそうです。しかし、この奥方は時々城を抜け出してどこかへ行くという噂がありました。ある日、不思議に思った殿様の家来が確かめようと思い、奥方の後をそーっとつけて行きました。奥方は城の下にある蓮池に行き、なんと水浴びをはじめたのです。そしてバシャッと水音がしたかと思うと、奥方の体が蛇となって蓮池の中を泳いでいるではありませんか。家来はびっくり仰天して城に帰り、殿様に報告しました。殿様も非常に驚き、手紙をしたためて離縁の運びとなります。当の奥方は蛇になったことなど全く覚えておらず、泣く泣く薩摩に帰ることになったのです。

殿様が奥方を迎えに来た薩摩の侍と出会い、離縁状を手渡した坂道を「状の坂」または「情の坂」と呼ぶようになり、それが何年かするうちに、訛って「じょん坂」と言うようになったと伝えられています。(上庄魅力化委員会『上庄の歴史と昔話』「第三回・じょん坂の由来」)

・・・なんだかな。

初めてこの話を聞いたときに、こんなやりとりが目に浮かんだんですよね。

家来:奥方様は城を抜け出して逢引なさっておいででした。蓮池のほとりでどこぞの男と(以下自粛)。

殿様:やっぱりか!離縁じゃ!相手の男のはぶっ殺すとして、城下の者や島津になんと言おうか。そのまんま発表するとワシの面子にかかわる上に角が立ちそうだ。オブラートにくるんだ良い表現は無いものか。

家来:邪淫にふけっていたので・・・とか。これもまんまでございますねー・・・うーん。

殿様:それだ!蛇になったとでもしておこう。蛇身と邪淫の発音は似てるし、島津の家も察しがつくだろう。うん、それでいこう。

で、こんな伝説が残った、と。飛躍しすぎかもしれませんけどね。

竹迫城は別名「蛇の尾城」とも呼ばれたそうなので、そっちから話を膨らませた可能性もあるかも。

竹迫城の奥方【たかばじょうのおくがた】:竹迫城(たかばじょう)の殿様の奥方は薩摩の島津さんのお姫様で、それはそれは美人だったそうです。しかし、この奥方は時々城を抜け出してどこかへ行くという噂がありました。ある日、不思議に思った殿様の家来が確かめようと思い、奥方の後をそーっとつけて行きました。奥方は城の下にある蓮池に行き、なんと水浴びをはじめたのです。そしてバシャッと水音がしたかと思うと、奥方の体が蛇となって蓮池の中を泳いでいるではありませんか。家来はびっくり仰天して城に帰り、殿様に報告しました。殿様も非常に驚き、手紙をしたためて離縁の運びとなります。当の奥方は蛇になったことなど全く覚えておらず、泣く泣く薩摩に帰ることになったのです。

殿様が奥方を迎えに来た薩摩の侍と出会い、離縁状を手渡した坂道を「状の坂」または「情の坂」と呼ぶようになり、それが何年かするうちに、訛って「じょん坂」と言うようになったと伝えられています。(上庄魅力化委員会『上庄の歴史と昔話』「第三回・じょん坂の由来」)

・・・なんだかな。

初めてこの話を聞いたときに、こんなやりとりが目に浮かんだんですよね。

家来:奥方様は城を抜け出して逢引なさっておいででした。蓮池のほとりでどこぞの男と(以下自粛)。

殿様:やっぱりか!離縁じゃ!相手の男のはぶっ殺すとして、城下の者や島津になんと言おうか。そのまんま発表するとワシの面子にかかわる上に角が立ちそうだ。オブラートにくるんだ良い表現は無いものか。

家来:邪淫にふけっていたので・・・とか。これもまんまでございますねー・・・うーん。

殿様:それだ!蛇になったとでもしておこう。蛇身と邪淫の発音は似てるし、島津の家も察しがつくだろう。うん、それでいこう。

で、こんな伝説が残った、と。飛躍しすぎかもしれませんけどね。

竹迫城は別名「蛇の尾城」とも呼ばれたそうなので、そっちから話を膨らませた可能性もあるかも。

熊本の妖怪

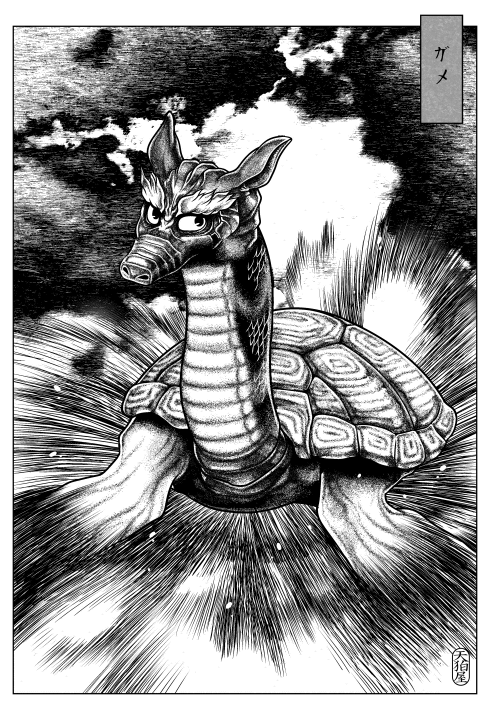

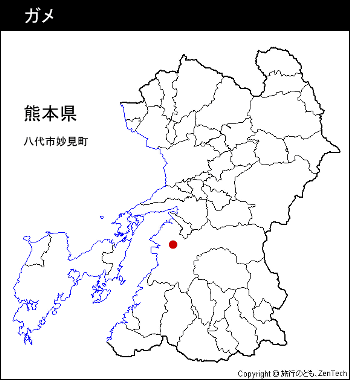

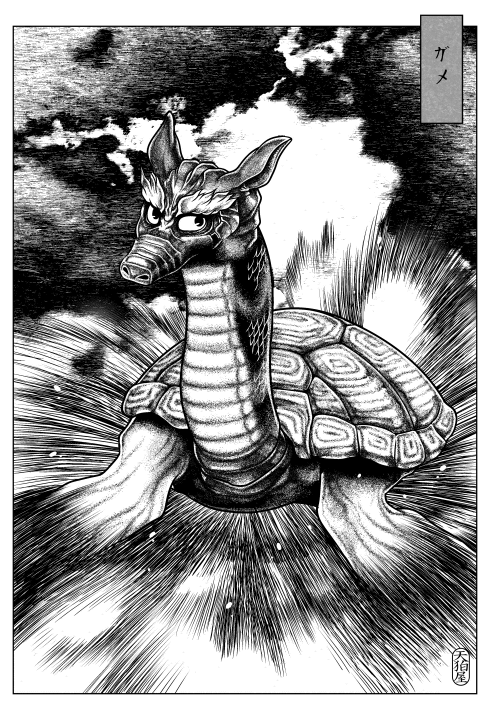

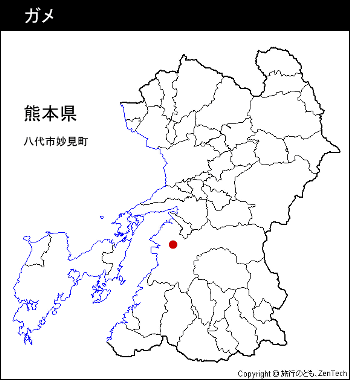

ガメ:ガメというのは熊本県八代市にある八代神社の秋祭り、八代妙見祭に登場する亀蛇(きだ)の御輿の名称です。八代妙見祭は「今から約1300年前に中国から妙見神が亀蛇に乗って八代に上陸した」という故事にもとづいて江戸時代中期に始まったそうです。神様の乗り物なので妖怪と言って良いかどうかは迷うところではありますが、描いちゃったよ!

八代といえば九千坊に率いられた九千匹の河童が中国から泳いできて上陸した土地でもあります。こちらは仁徳天皇時代(313~399年)らしいので、河童の方が妙見神より先にやってきてるんですね。

海を渡ってきたのだからウミガメがベースと思いきや、御輿にはツメがついたリクガメ(ミズガメ)っぽい手足が付いてる不思議。

ガメ:ガメというのは熊本県八代市にある八代神社の秋祭り、八代妙見祭に登場する亀蛇(きだ)の御輿の名称です。八代妙見祭は「今から約1300年前に中国から妙見神が亀蛇に乗って八代に上陸した」という故事にもとづいて江戸時代中期に始まったそうです。神様の乗り物なので妖怪と言って良いかどうかは迷うところではありますが、描いちゃったよ!

八代といえば九千坊に率いられた九千匹の河童が中国から泳いできて上陸した土地でもあります。こちらは仁徳天皇時代(313~399年)らしいので、河童の方が妙見神より先にやってきてるんですね。

海を渡ってきたのだからウミガメがベースと思いきや、御輿にはツメがついたリクガメ(ミズガメ)っぽい手足が付いてる不思議。

愛知おもてなし妖怪隊

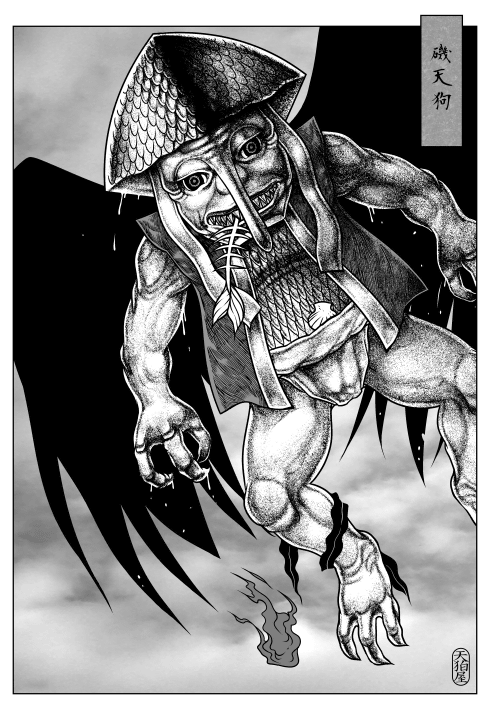

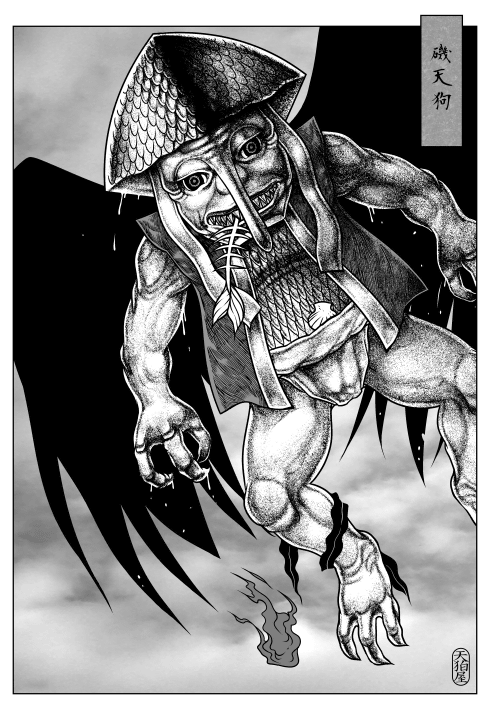

twitterでやっている伝承妖怪お題絵・・・ではありません。番外編。

磯天狗【いそてんぐ】:「愛知おもてなし妖怪隊」の磯天狗の項目参照のこと。イメージとしては火の怪異で釣り人の気をそらしつつ背後から飛来して超スピードで魚籠の魚を抜き取っていくとか、そんな感じ。

http://aichiyoukwaitai.web.fc2.com/

twitterでやっている伝承妖怪お題絵・・・ではありません。番外編。

磯天狗【いそてんぐ】:「愛知おもてなし妖怪隊」の磯天狗の項目参照のこと。イメージとしては火の怪異で釣り人の気をそらしつつ背後から飛来して超スピードで魚籠の魚を抜き取っていくとか、そんな感じ。

http://aichiyoukwaitai.web.fc2.com/

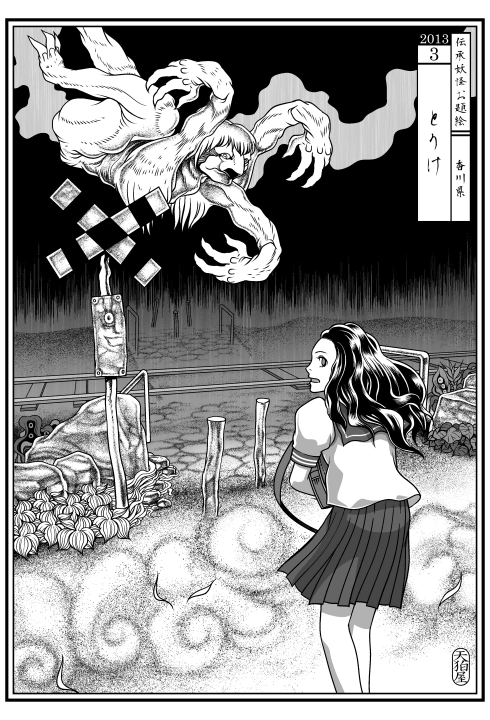

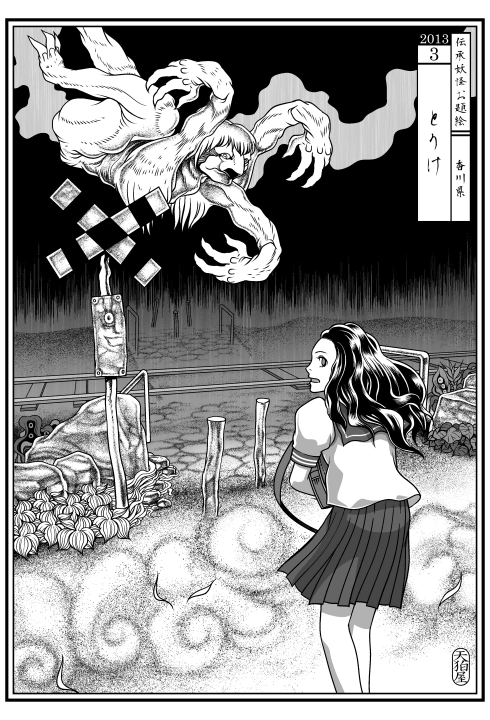

伝承妖怪お題絵:第15回

とりけ:香川県の丸亀地方に伝わる。鉄道の踏切や川、池などで変死がよくあるのは、先にそこで死んだ者が離れずにいて、通りかかった者を誘うからだという。(立花正一『郷土研究』七巻二号「讃岐丸亀地方の傳承」

twitterでやっている伝承妖怪お題絵の3月のお題。「とりけ」の漢字はどう当てるのでしょうね。取(り憑く)気(配)、取(り憑く物の)怪かな。高橋葉介先生の学校怪談で川岸に幽霊が数人並んでる話があるけど、文章を読んで最初に抱いたイメージがそれだったので、イメージを遠ざけるために人間をあの世に引き込みたい獣のような欲求ということで獣と人間の合いの子のような外見にしてみました。

【2013年3月23日13時追記】

-------------------------------------

twitterで

氷厘亭氷泉@hyousen 4時間前

トリケ 同場所で続いて変死がある時 あそこはトリケニナットルという。 ◆三宅周一「葬送習俗語彙(仲多度郡)」(『民間伝承』5巻11号)

との事なので「とりけ」とは妖怪名ではなく場所的な、取(り憑かれやすい)圏(内)とか、そんな感じの字を当てるのでしょうかねー。

とりけ:香川県の丸亀地方に伝わる。鉄道の踏切や川、池などで変死がよくあるのは、先にそこで死んだ者が離れずにいて、通りかかった者を誘うからだという。(立花正一『郷土研究』七巻二号「讃岐丸亀地方の傳承」

twitterでやっている伝承妖怪お題絵の3月のお題。「とりけ」の漢字はどう当てるのでしょうね。取(り憑く)気(配)、取(り憑く物の)怪かな。高橋葉介先生の学校怪談で川岸に幽霊が数人並んでる話があるけど、文章を読んで最初に抱いたイメージがそれだったので、イメージを遠ざけるために人間をあの世に引き込みたい獣のような欲求ということで獣と人間の合いの子のような外見にしてみました。

【2013年3月23日13時追記】

-------------------------------------

twitterで

氷厘亭氷泉@hyousen 4時間前

トリケ 同場所で続いて変死がある時 あそこはトリケニナットルという。 ◆三宅周一「葬送習俗語彙(仲多度郡)」(『民間伝承』5巻11号)

との事なので「とりけ」とは妖怪名ではなく場所的な、取(り憑かれやすい)圏(内)とか、そんな感じの字を当てるのでしょうかねー。

雷奇獣【らいきじゅう】:寛政八年(1796)六月一五日の夜大雷のとき、肥後国熊本領竹原というところに落ちてきたという。形は狼のようで、毛の長さは三寸五分(約10.7cm))ぐらい、その色は黒いと記されている。(常光徹・『歴史系総合誌・歴博』149号)

元の絵が真上から見た図なのか、正面から見た図なのかイマイチよくわからない上に、立体的な構造も読み取れないので、それっぽければいいやぐらいに描きました。なんで手足が蟹のハサミみたいになってんだろ。